1998年、世界初 両面非球面単焦点レンズを発売。

1998 世界初 両面非球面単焦点レンズ

「少しでも薄く」を実現するために、新技術に着手

SEIKOが1989年に世界初となる非球面単焦点レンズ(外面のみ非球面、内面は球面)を開発し、プラスチックレンズ市場に新風を巻き起こしてから十数年のこと。

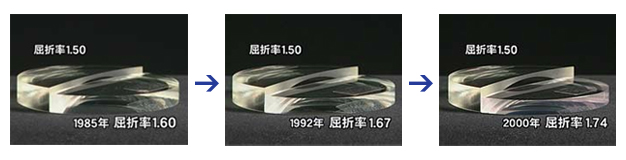

当時、薄いプラスチックレンズ素材の開発は行き止まっていた。

メガネユーザーの求める「少しでも薄く、快適な視界」を実現するため、世界初となる両面非球面単焦点レンズの開発に着手した。

見え方も薄さも向上させる「両面非球面設計」。

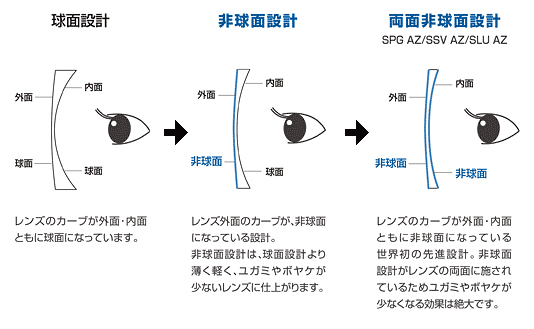

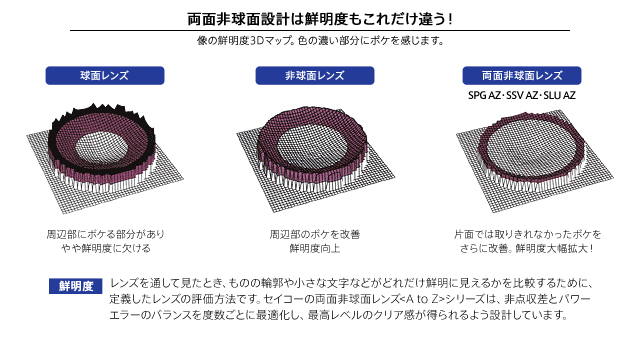

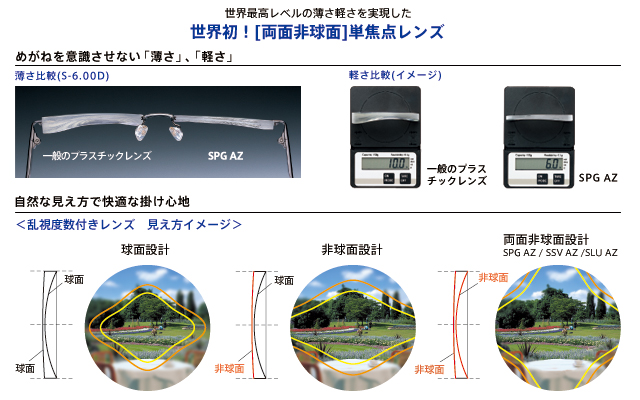

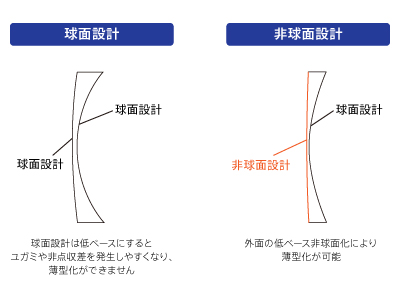

両面非球面単焦点レンズは文字通り、表面も裏面も全て非球面設計のレンズで、よりフラットな低ベースカーブを実現することが可能となる。通常は低ベースにすればするほど光学性能が低下する(見え方が悪くなる)が、両面非球面設計なら表面と裏面の非球面を絶妙に最適化することで、見え方を低下させることなくさらなる薄型化を図ることができるのである。

これにより、それまで片面だけでは難しかった乱視度数の最適化も実現できることになる。

新たな生産技術にチャレンジ

プラスチックレンズの永遠のテーマである薄さと光学性能(見えやすさ)が両立した両面非球面単焦点レンズ。それは、プラスチックレンズの歴史に名を刻むと共にSEIKOの飽くなき技術開発への情熱を物語っているのである。

1998年、世界初 両面非球面単焦点レンズを発売。

単焦点レンズであるため、量産化する必要がある。

量産するためにはプラスチックを溶かして注入するガラス型が必要となる。

この商品のガラス型はレンズの内側にあたる部分を非球面でつくる必要があった。

今までは球面形状が当たり前であったため、独自開発を余儀なくされた。両面非球面用のガラス型を開発するために、何度も何度も試作を繰り返し、設計通りの光学性能が出るガラス型製造に明け暮れたわけである。

そして、1998年、ついに世界初となる両面非球面単焦点レンズ「SSV AZ」が誕生した。

現在は屈折率1.74の「SPG AZ」、屈折率1.67の「SSV AZ」、屈折率1.60の「SLU AZ」の3商品をラインナップ。

プラスチックレンズの歴史に新たな1ページを。

プラスチックレンズの永遠のテーマである薄さと光学性能(見えやすさ)が両立した両面非球面単焦点レンズ。

それは、プラスチックレンズの歴史に名を刻むと共にSEIKOの飽くなき技術開発への情熱を物語っているのである。

1997年、世界初 内面累進レンズ

累進市場の要として、世界に羽ばたく技術。世界初「内面累進レンズ」

新たなムーブメントを起こしたい。

1993~94年頃、SEIKO社内では、新しい累進レンズの開発に向けさまざまな部門において議論がなされていた。

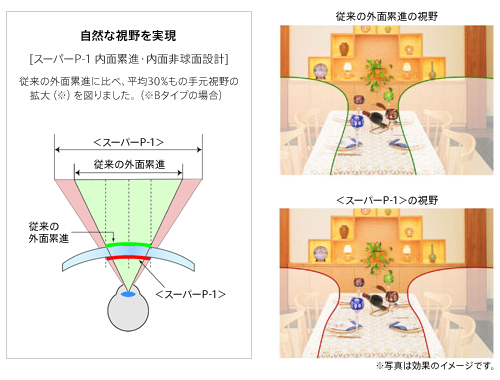

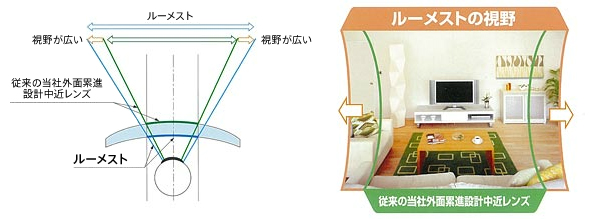

国内はもとより世界の累進レンズをリードしてきたSEIKOとしては、また新たなムーブメントを起こすような商品開発という強い気持ちがあったのである。それまでの累進レンズは、外面累進設計と呼ばれる、外面に累進面、内側に乱視補正面を配置した設計が採用されていた。

累進面をより目に近づけることができれば視野が広がり、ユレ・ユガミが少なくなるのではないだろうか。

それに成功すれば、シニアユーザーに、より快適な見え心地を提供できると確信した。

未知の技術へのチャレンジを決意。

累進面を内面に。

内面に累進面と乱視補正面を融合させる技術に挑んでいるものは、世界に皆無であった。

設計・製造・評価・システムなど、すべての面で全く新しいコンセプトで技術を確立できない限り商品化は不可能である。

SEIKOは、この未知の技術に果敢に挑んでいった。

まず、加工装置の開発から着手。

当時の既存の技術では、レンズの内側に繊細に設計された自由曲面を加工するのは不可能である。

そこで、まず、全国の工作メーカーを渡り歩いて実現可能なメーカーを探し、協力を得てレンズの内面を繊細に切削できる加工装置を開発した。

次に、累進面と乱視補正面を片方の面で両立させながら最適化させる設計開発に着手した。

不可能を可能にするために3年の年月を重ねて。

それまでの外側に累進面、内側に乱視補正面という設計とは全く異なるため、当初は思い通りの光学性能を発揮できるものが開発できなかった。さらに、試作品を評価する仕組みも従来の外面累進設計レンズ向けの内容であったため、評価手法も再構築する必要があった。

設計しては試作品を作り、評価しチェックすることを繰り返す日々、ようやく商品化の兆しが見えたのは1997年のことである。

開発部門一丸となって始まったプロジェクトは、およそ3年が経過していた。

1997年、世界初内面累進レンズ「スーパーP-1」商品化。

こうして開発された累進面と乱視補正面を内面に融合させた内面累進レンズが発売されると、開発陣が想定していた以上の大きな反応がユーザーから届けられた。

「今まで累進レンズに慣れることができなかったが、内面累進レンズで初めて掛けられるようになった」「自然な見え心地で長時間掛けていられるようになった」などなど、喜びの声をたくさんいただいた。

この商品の開発により、SEIKOは累進市場に新たなる潮流を生み出し、シニアユーザーのビジョンケアに貢献することができたと自負している。

現在では、国内はもとより世界にこの内面累進の技術が羽ばたいており、累進市場のひとつの柱となっている。

SEIKOは内面累進設計を採用し多くの商品をシリーズ化。

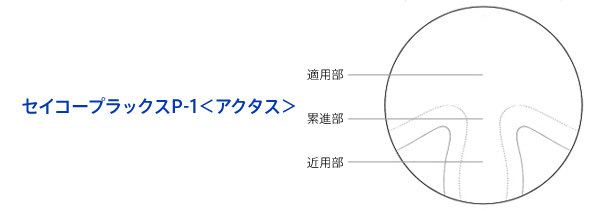

「スーパーP-1」はその内面累進設計の象徴として57億4,000万通りの設計の中からライフスタイルや使用目的に応じて選択できるカスタムメイド累進レンズ「スーパーP-1<ネオ>」へ進化させた。

さらに2009年には、SIEKO内面累進レンズの最高峰、「スペリオールP1」を発売。

「スペリオールP1」は、ほぼ無限大の種類の中からお客様に最適なレンズを提供できる、超個別志向の遠近両用テイラーメイドレンズである。

1989年、世界初 マイナス度数非球面設計単焦点レンズ

プラスチックレンズ時代の基を築いた。世界初「非球面設計単焦点レンズ」

早くからプラスチックレンズの時代を見据えて。

1980年頃、単焦点レンズといえば球面設計のものしかなかった。

当時、「より薄いレンズがほしい」というユーザーに対しては、ガラスのレンズを勧めることが多かった。

当時のプラスチック素材の主流は屈折率1.50といったもので、ガラスに比べ、かなり厚かったのである。

しかし、ガラスレンズは薄くはなるものの、重く割れやすいのに対し、プラスチックレンズは厚いが非常に軽く、長い時間装用していても苦にならなかった。SEIKOは、必ずプラスチックの時代が来ると信じ、早くから薄くて軽いプラスチックレンズを実現するために素材開発と設計開発に取り組んでいた。

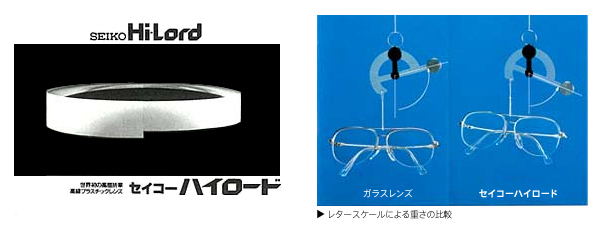

薄いプラスチックの第1号「ハイロード(MX)」を開発。

SEIKOは大手化学メーカーと協同で、屈折率1.60というメガネレンズ用のプラスチック素材を開発。

これがハイロード素材という独自開発のもので、プラスチック素材では当時最も薄かった。

この素材を使って最初に商品化したのが「ハイロード(MX)」である。

設計は当時一般的であった球面設計を採用。丸みを帯びた形状のため、せっかく薄い素材を使用しても、強度の場合にはレンズが前に飛び出し、恰好の悪いフォルムになっていた。

軽く薄いレンズを実現するために、新しい設計を。

プラスチック素材を使い、軽く薄いレンズを実現するためには、素材だけではなく設計面の新しい試みが必要であるとSEIKOは考えた。

それが非球面設計である。

非球面設計を実現できれば、光学性能を落とすことなくレンズ形状をフラットにすることが可能である。

世界最薄素材とこの非球面設計を融合させれば、メガネユーザー待望の軽く薄いレンズが作れるはずである。

薄さへの挑戦が再びはじまった。

1988年、薄型化と光学性能を両立させた「スーパーMX」誕生。

プラスチック素材に非球面設計を施すにあたり、まず、薄さを追求した低ベース(フラット強)の非球面設計でレンズを試作。モニターをしてもらい、見え具合を確かめる。

しかし、今までの球面設計レンズを掛け慣れたユーザーからは周辺部がボケるとの意見が多く出て、最適な非球面量を導き出すまでかなりの時間を有することとなった。試行錯誤の後、薄型化と光学性能を両立させる最適な設定が完成したのは1988年。

1989年「スーパーMX」として商品化し、見え方はもちろんのこと、かつてなかった軽さと薄さに高い評価をいただき、爆発的なヒットとなった。現在は、後継機種として「スーパールーシャス」が販売されている。

また、より薄い素材を採用した屈折率1.74の「プレステージ」、屈折率1.67の「スーパーソブリン」も発売し、計3種類の非球面設計単焦点レンズをラインナップ。

非球面設計レンズの時代の扉を開いたSEIKO。

この非球面設計レンズの商品化は、マイナス度数のレンズにおいては世界初の快挙であった。

それまで強度のユーザーの選択肢には重いガラスレンズしかなかったところに、ようやく軽くて薄いレンズが加わったのである。そして、この商品の登場は、プラスチック素材に切り替えるターニングポイントとなり、非球面設計レンズの時代の扉を開くこととなった。

現在では、メガネレンズの95%以上がプラスチックレンズとなっている。

1986年、中近屈折レンズ「セイコー シニア50」

世界初のコンセプト"用途別設計"をカタチに室内用累進レンズ「セイコー シニア50」

それは、ひとりの医師の意見から始まった。

1980年頃、SEIKOは信州大学眼科の先生と交流があった。

それまで2重焦点レンズしか使ったことがなかったその先生に、当時大ヒットした累進レンズ「P-1マイルド」をモニターしていただいたところ、「若い頃に戻ったようだ」と高い評価をいただいた。その後、さらにこんなご意見をいただいた。「手術中に掛けても、手もとが見やすいレンズはできないだろうか」

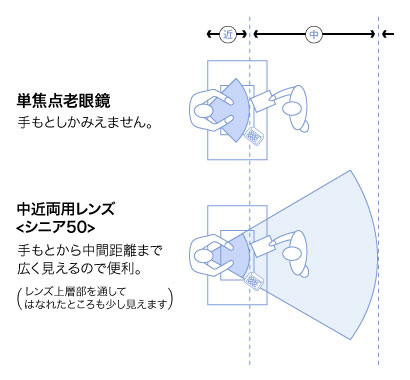

「P-1マイルド」は、通常の生活で使うには問題ないものの、手術のような細かい作業をするような場面では、さらに広い手もとの視野が必要であった。

累進帯長25mmに初挑戦。

そこで、手術のような室内作業をする際に、快適に使用できる室内用累進レンズの開発に着手。

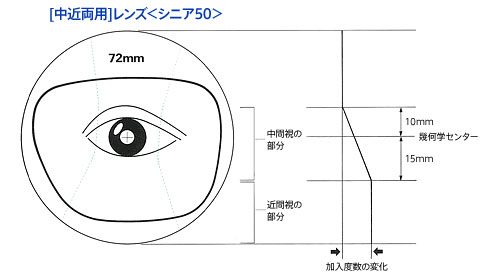

室内専用として考えると手もとから中間距離(5m程度)までの範囲でいかに広い視野を確保できるかが重要。そのためにSEIKOが選んだ方法は度数が連続的に変化する累進帯の長さを25mmにすることだった。

当時の累進レンズは大抵16mmで、25mmの累進レンズはもちろん世界初であった。

世界初室内用累進レンズ「シニア50」誕生

25mmの長さの累進帯を実現することにより、ユレ・ユガミが少なく、手もとから中間距離を合わせた広い視野を持つレンズの商品化が実現。今でいう中近レンズである。

1986年6月、それは「シニア50」という名で世の中にデビューした。

世界初室内用累進レンズ(中近用レンズ)の誕生である。

日本はもちろん、世界的にもこのようなコンセプトのレンズは初めてであった。

「用途別設計」それは、SEIKOのレンズ設計の思想。

「シニア50」は、発売当初より、ユレ・ユガミが少なく掛けやすいレンズとして高い評価をいただいた。

その後の室内用累進レンズ(中近用レンズ)の市場を創り出した歴史的な商品であった。

シーンに合わせて最適なレンズというSEIKOの用途別設計の思想は、ここでも花開いたのであった。

現在は、さらに改良が加えられ、後継機種として「キャスター」や「ルーメスト」、「インドアLD」が販売されている。

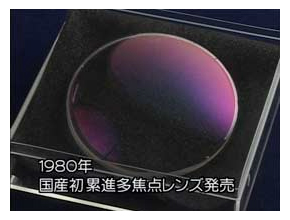

1980年、国産初累進レンズの開発

日本の累進レンズの歴史はここから始まった。国産初の累進レンズ「P-1レギュラー」

日本では1970年後半より、複数の累進レンズが登場した。

しかしながらまだ国産のものはなく、海外レンズのみであった。

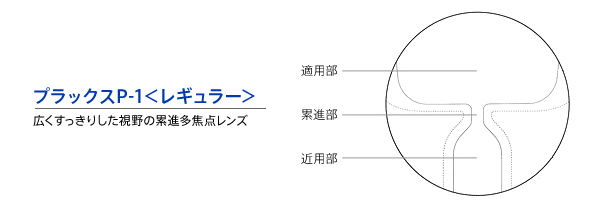

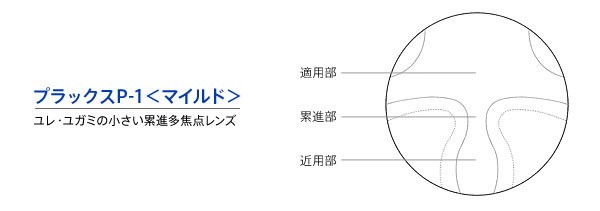

当時の累進レンズは、視野の広さに重点をおいた「ハード設計」と、視野の広さを犠牲にしてユレの少ない「ソフト設計」のどちらかであった。前者は、視野が広いのだが、ユレ・ユガミが大きく掛けにくいと感じる人も少なくなかった。

一方、後者は視野の広さが不十分で、ユレ・ユガミも十分コントロールされたものではなかった。

また累進レンズの製造技術も不十分であり、度数制度に難があった。

日本人の目にとって、本当にみえやすいのは、どのような累進レンズだろう?

1978年、国産初の累進レンズの開発プロジェクト、スタート。

日本人の目にマッチし、掛けやすいレンズはどのようなものだろう?

SEIKOが出した答えは、快適な装用感の為にユレ・ユガミを抑えつつ、必要十分な視野を確保したバランス設計であった。海外の製品にはこのようなコンセプトの商品はない。理想のレンズを求めるなら、国内で、それも自社で一から製造する以外にない。

1978年、社内に号令がかかり、国産初の累進レンズの開発プロジェクトが立ち上がった。

1980年、国産初の累進レンズ「P-1レギュラー」発売。

当時のSEIKOにとって、累進レンズの開発は未知の世界。

どのように設計し、どのように性能評価し、どのように製造するのか…すべてが手探り状態で始まった。

累進レンズを製造するにはレンズ素材を研磨するための工作機械が必要だが、これも自社で開発しなければならなかった。

2年間の試行錯誤の上、誕生したのが「P-1レギュラー」という累進レンズである。

現在、世界最高レベルと評される日本の累進レンズのテクノロジー。

その出発点となったのが、このレンズであった。

日本、そして世界の累進レンズの流れを変えていった。

「P-1レギュラー」発売の2年後、さらにユレ・ユガミを抑えた「バランスソフト設計」の原型となる「P-1マイルド」を開発、発売開始。従来の商品にない快適な掛け心地により、発売当時からご好評いただくことに。

あっという間に国内の累進レンズの勢力図を塗り替え、「P-1」は今では日本を代表する累進レンズブランドとなった。

累進レンズの世界はさらに広がっていく。

「P-1レギュラー」という国産初の商品で礎を築き、「P-1マイルド」で大きく羽ばたいたSEIKOの累進レンズ。

「P-1マイルド」発売から2年後には、さらに「P-1アクタス」という商品を発表。

これはアウトドア志向の方用に開発された商品で、遠用重視設計でユレが少ないレンズである。

当時、一枚ですべての用途を満たそうとするオールマイティ志向の累進レンズが主流であったが、その「オールマイティ」は不十分であり、ユーザーを満足させられるものではなかった。そこでSEIKOは、ユーザー個々の用途に合う用途別設計という画期的ともいえる概念を持ち込んだのである。